全国から注文が届く「須賀川絵のぼり」。最後の工房が生き残る理由

男子の誕生を高らかに祝い健やかな成長を願う端午の節句の縁起物、絵のぼり。江戸時代に各地に広まり、昭和の中頃までは福島県内でも、5月が近づくと民家の庭先でよく見られました。

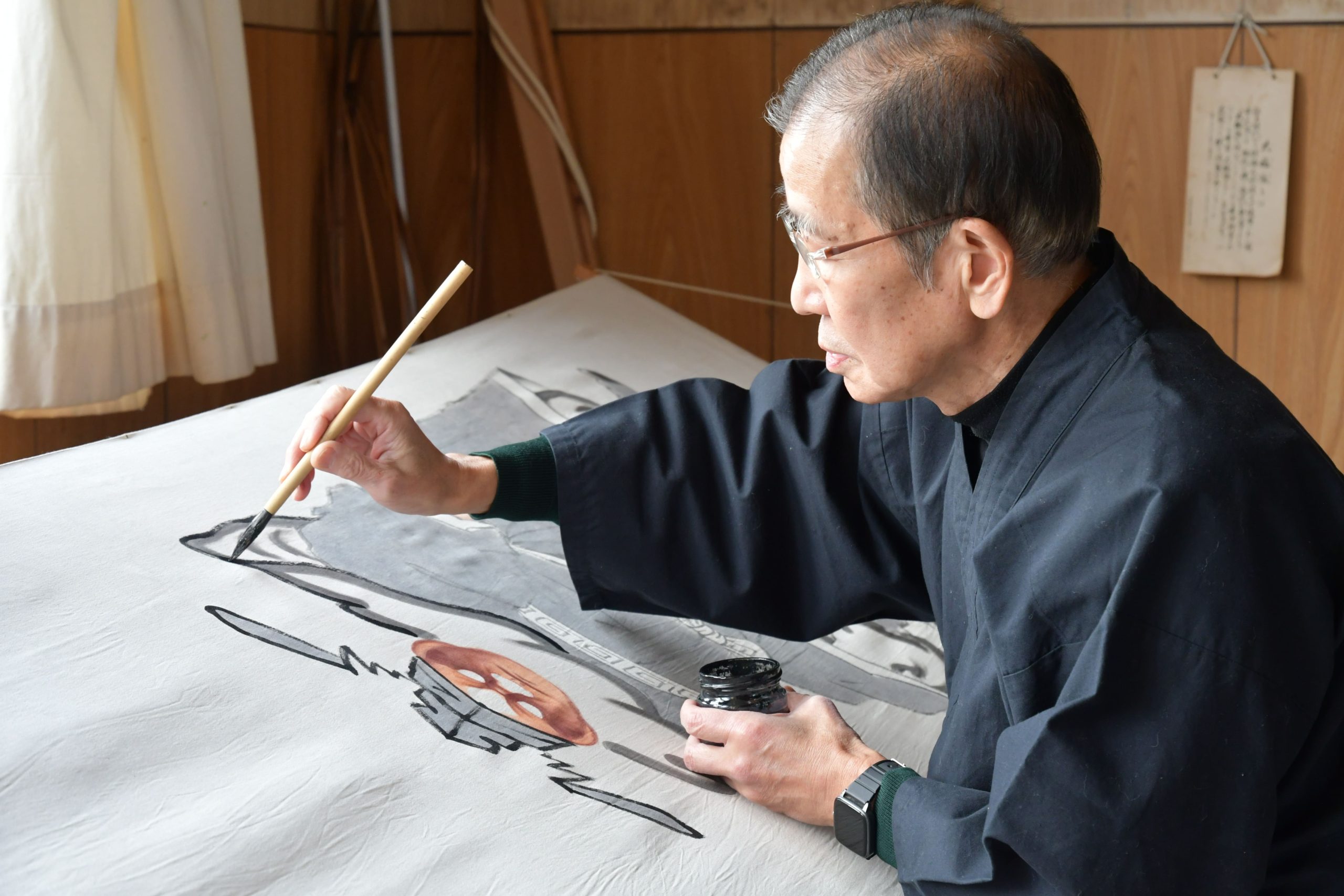

福島県須賀川市はかつて絵のぼりづくりが盛んで、「須賀川絵のぼり」として人気を誇りました。しかし、今もその仕事を続けるのは、吉野屋6代目の大野青峯(せいほう)さんただ一人。時代の流れとともに姿を消しつつある絵のぼりの文化を、柔軟な発想で後世につなげようとしています。

6代190年描かれ続ける魔除けの神「鍾馗様」

「須賀川絵のぼり」が生まれたのは今から250年ほど前の江戸時代中期のこと。須賀川出身の洋風画家、亜欧堂田善(あおうどう でんぜん、以下「田善」)がその歴史に深く関わっています。

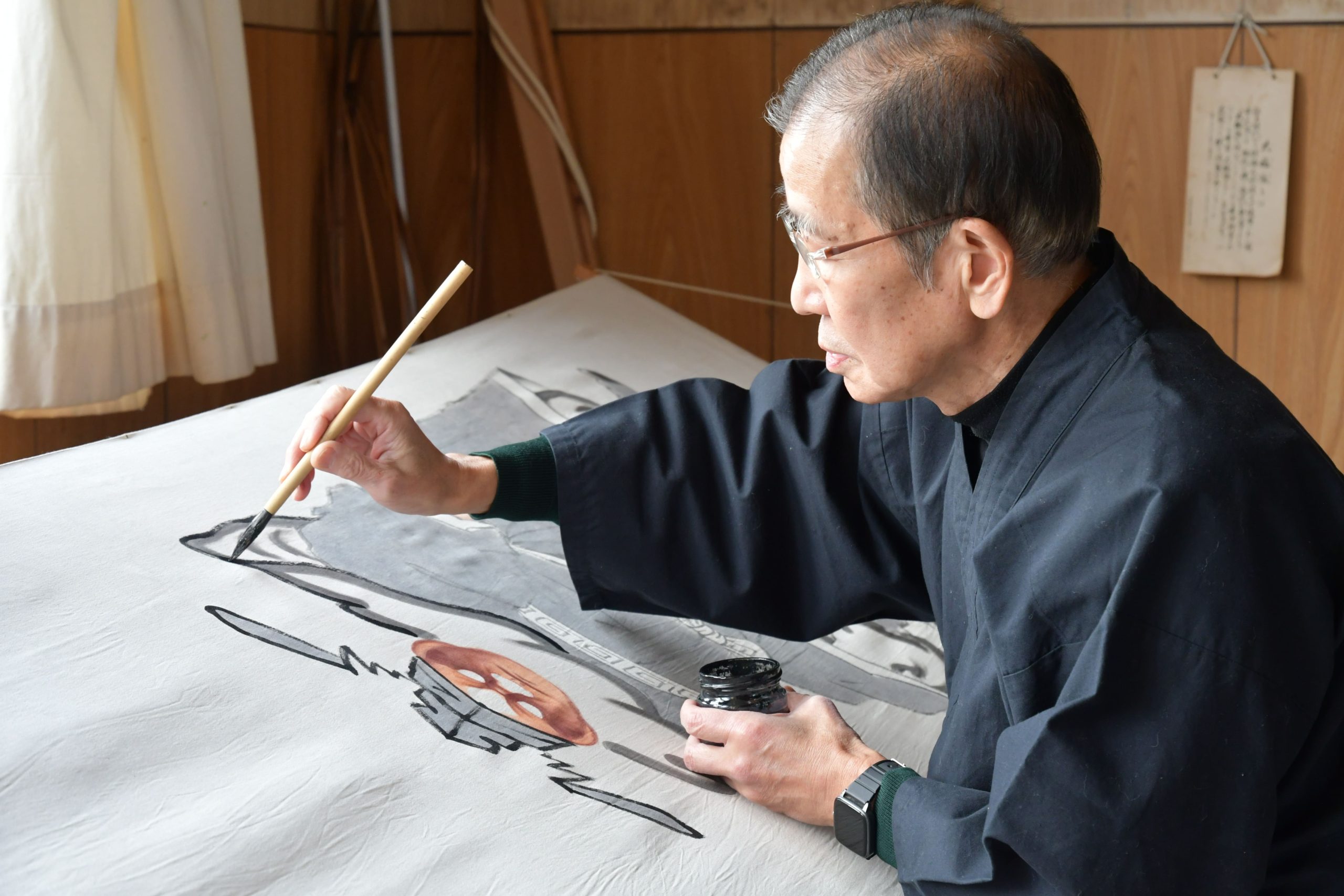

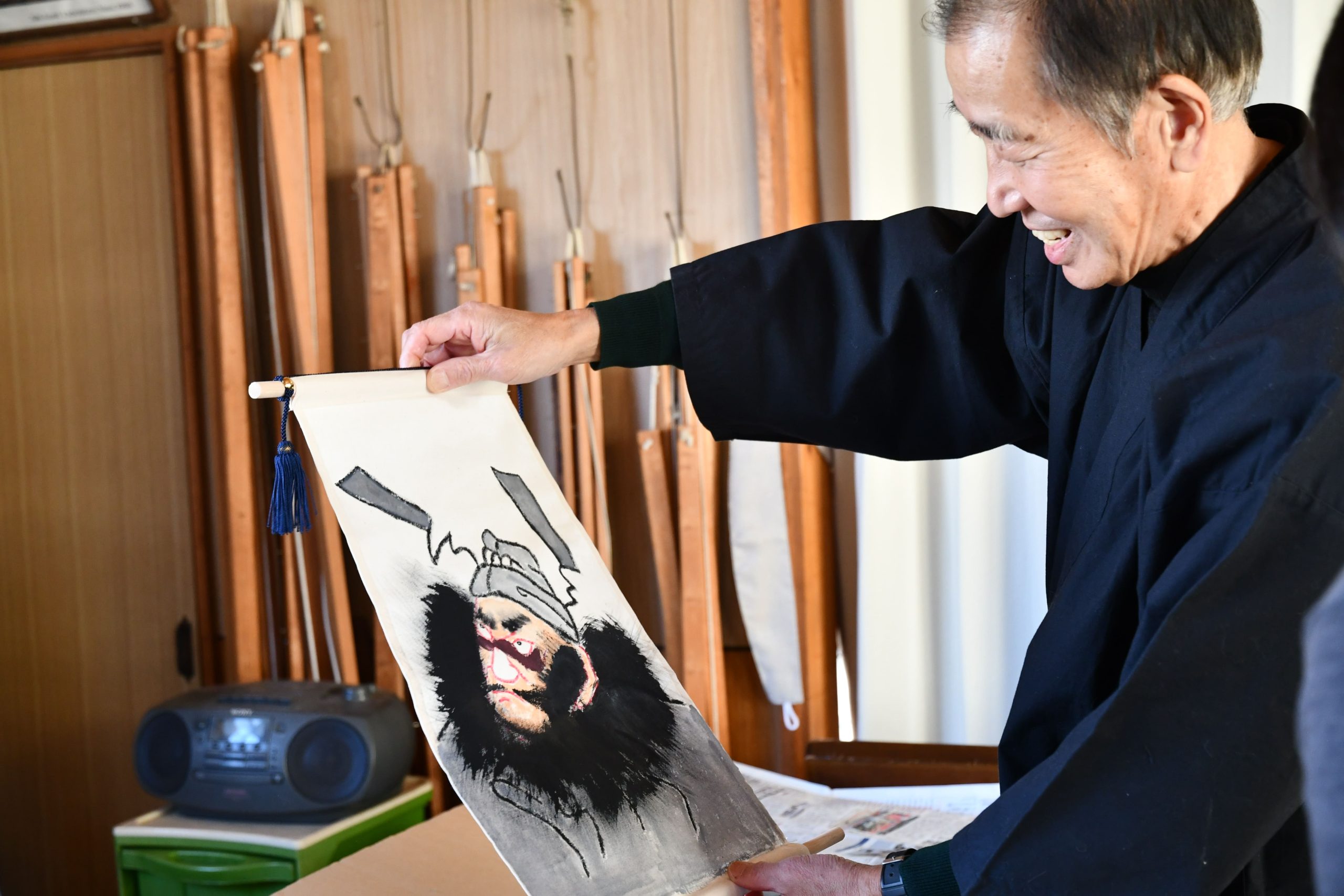

絵のぼりに描かれる題材は地域によって異なりますが、一般的には、鯉や金太郎、武者などが多く描かれてきました。一方、須賀川絵のぼりでは圧倒的に、中国で魔除けの神様とされる鍾馗(しょうき)様の絵が多く描かれます。「一般的な鍾馗様は、鬼を握り潰しているなど怖いイメージがありますが、田善の鍾馗様は怖いというより威厳がある感じ」と大野さんは言います。

田善は時の白河藩主・松平定信公に絵師として仕えていましたが、晩年は故郷の須賀川に戻り、庄屋など裕福な家庭に向けて鍾馗様の絵のぼりを描きました。男子の誕生は、家の繁栄を象徴するめでたい出来事。子どもが災難に見舞われることがないよう、庭先に鍾馗様の絵のぼりを掲げ、無事の成長を願ったのです。それが須賀川絵のぼりのルーツになったといわれています。

「当時の須賀川は商人のまちで、江戸と会津の、またいわきと会津の中継地点として栄えました。白河藩の指示のもと商人衆がお金を集めて震災や飢饉に備えるなど、自治のまちとしても発展していました。さらに、『おくのほそ道』で松尾芭蕉が1週間も滞在したことからわかるように、俳句の文化もありました。絵のぼりが根付く文化的な素地があったということだと思います」

父は自分の代で絵のぼりをやめるつもりだった

吉野屋は天保7(1836)年の創業。初代の大野松岳(善吉)は、田善の弟子から絵を学びました。以来、約190年にわたってその伝統をつないでいます。現役の絵のぼり職人はいまや全国的に見ても非常に少なく、大野さんのもとには、県内や周辺各県はもちろん、関西や九州からも制作の依頼が入るそうです。

吉野屋がここまで伝統をつなぐことができた大きな理由。それは、大野さんの父、5代目青峰(せいほう)の、伝統にとらわれない発想にありました。

6代目となる大野さんが絵のぼりの世界に入ったのは、大学を卒業してすぐ。1977年のことです。

「東京に出て大学に通っていたのですが、あるとき父親が東京に来て、“お前もやらないか”と言われて。私は4人きょうだいの一番下なので、最後の砦だったんです。正直、絵を描くことは嫌いじゃありませんでしたから、絵のぼりの絵師の血を知らず知らずのうちに受け継いでいたのかもしれません」

ただ、「父はもともと、自分の代で絵のぼりをやめようと思っていたらしいんです」と大野さんは続けます。絵のぼりは戦後に大きく需要を伸ばしましたが、その後、端午の節句に庭先を彩る縁起物は絵のぼりから鯉のぼりに変化。ライフスタイルや価値観の変化、核家族化などの影響も受け、絵のぼりは衰退の一途をたどっていたのです。

伝統工芸も時代のニーズを捉えなければ

そんなさなか、5代目青峰のもとに福島県庁から連絡が入ります。福島に空港を誘致するためのPRとして、大阪で絵のぼりの絵付けを実演して欲しいという相談でした。5代目青峰は、実演で少しでも絵のぼりの魅力が伝わるよう、5~6mある本来の絵のぼりではなく、小さいサイズの絵のぼりを新たに考案し実演。好評を得たことから、絵のぼりに新たな可能性を見出し、息子である大野さんを後継にしようと考えたのでした。

若干23歳で絵のぼりの道へ入った大野さんですが、5代目青峰から絵を詳しく教わることはなかったと振り返ります。

「昔の職人ですから、手取り足取りということはまるでなかったですね。私が始めた頃には父も歳を取り、性格が少し丸くなってきてはいましたけど、怒ると怖い人だったので、こちらから詳しく聞くこともありませんでした。鍾馗様も、父が書くものは眼が鋭くて怖くてね。戦争経験者ですから、そういう時代背景が絵に出ていたのかもしれません」

工房で大野さんが担当する作業は、下絵と下染めばかり。仕上げはすべて5代目が担っていました。病気のために5代目が退き、大野さんが仕上げまで書くようになったのは、平成12(2000)年頃のこと。仕事を始めてすでに20年以上が経っていました。

大野さんは、5代目青峰が作った小さな絵のぼりをベースにさらに多角的に商品化を進める一方、鍾馗様の型紙を使って簡単に絵付けが体験できるワークショップを開催するなど、絵のぼり文化をより多くの人に知ってもらうための取り組みを推進。東日本大震災以降は、地元出身の「特撮の神様」円谷英二監督にちなみ、円谷プロダクションの協力のもと、ウルトラマンやウルトラの父の型紙を使った絵付けのワークショップも行っています。

ワークショップで小学生が書いた鍾馗様に笑みを見せる大野さん

「昔ながらの絵のぼりだけをやっていたら、きっと今頃やめていたんじゃないかと思います。いくら伝統工芸が魅力的だといっても、時代のニーズに合った仕事をしていかなければ生き残れませんからね」

と大野さん。伝統と革新を掛け合わせながら、今日も工房で筆を走らせています。

■須賀川絵のぼり 吉野屋

場所:福島県須賀川市並木町58

https://enobori.com/

文/髙橋晃浩 写真/片倉菜々

使うのは二本松藩の土だけ。二本松萬古焼の伝統をつなぐ「井上窯」のこだわり

江戸時代に10万石の城下町として栄えた二本松。市内には今も、城下町の名残を感じさせる文化や伝統が数多く残っています。その一つ、二本松萬古焼(にほんまつ ばんこやき)は、約170年前から続く地域の貴重な陶芸文化です。

二本松萬古焼を受け継ぎ守る唯一の窯元「井上窯」を訪ね、その歴史や現在の活動について話を聞きました。

武士の手仕事として広まった「木型萬古」

井上窯で55年以上作品を作り続ける井上善夫さん。二本松に焼き物文化が根付いたきっかけをこう言います。

「寛永20(1643)年に二本松藩のお殿様になった丹羽光重公が、お城(霞ヶ城)の築城のために瓦職人を連れてきました。しかし、当時はお城以外の建物に瓦が使われることはありませんでしたから、お城が完成してしまうと瓦職人は職を失ってしまいます。そこで、瓦製造の技術を使って甕(かめ)や鉢を作り始めた。これが二本松焼として定着しました」

井上善夫さん

時代は流れ、江戸安政年間(1854年~1860年)。二本松焼の新たな流れとして絵付け(下絵、上絵、盛絵)が始まり、お茶をたしなんでいた武士達の間に陶芸の技術が広がり始めます。しかし、職人とは違い武士には陶芸の基礎がありません。そこで、何人かの武士が藩命を受けて桑名へと視察に出かけます。その彼らが持ち帰り発展したのが「二本松萬古焼」です。やがて従来の二本松焼は姿を消し、二本松萬古焼だけが残りました。井上窯では昭和54(1979)年に二本松焼を復活させ、食器類を中心に製造しています。

萬古焼の大きな特徴の一つが、「木型萬古(きがたばんこ)」(手ひねり型くずし製法)です。立体パズルのように組み合わされた型に薄く伸ばした粘土を張り付けて成型するもので、一定の品質の焼き物を数多く作ることができます。主に急須の製造に用いられ、高い技術を持たない武士が焼き物に従事するうえで大きな味方となりました。

井上さんのもとに残る最も古い木型には、「明治八年」の文字が残っています。歴史的価値の高い木型ですが、井上さんは今も時折、この木型を使って急須を作っています。

「明治八年」の文字が残る木型。一部破損していたものを補修して使っている

明治初期の日本を代表する工芸品として評価

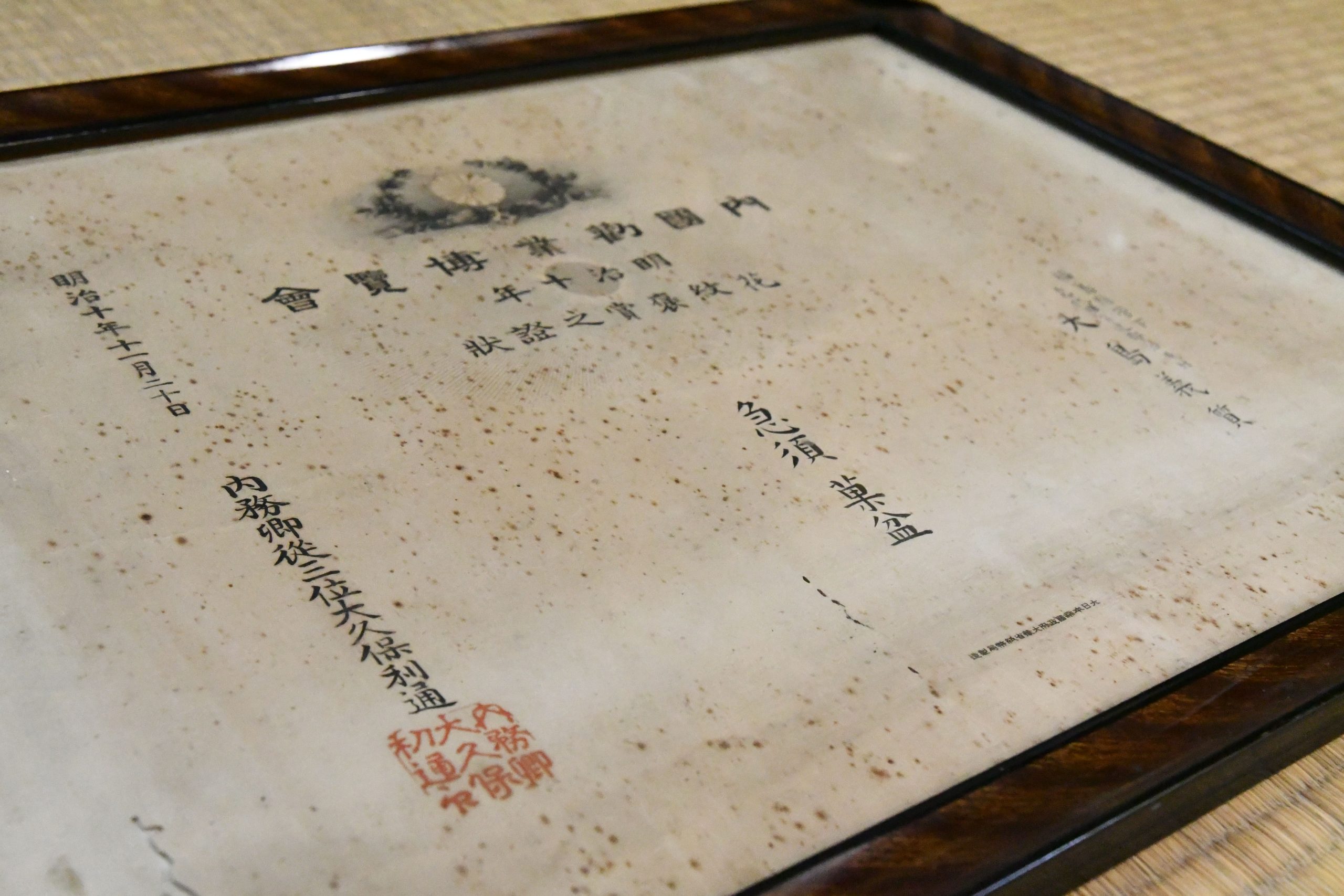

二本松萬古焼は明治維新前後の約50年間に隆盛を誇りました。その一つの証として、明治10(1877)年開催の内国勧業博覧会に当時の窯元が出品されたことを証明する証書が、今も井上窯に残っています。

内国勧業博覧会は、国内産業の振興と技術革新の促進、さらに国内外に日本の産業力や文化をアピールする目的で明治政府が開催した博覧会です。日本が世界に向けて国力を高めようとするなか、二本松萬古焼がいかに高く評価されていたかがわかります。

内国勧業博覧会 花紋褒章之證状。当時の内務大臣、大久保利通の署名と捺印が記されている

また、この出品を受けて作られた看板も残っています。この証書と看板は、令和7(2025)年3月15日に郡山市麓山にオープンした郡山市歴史情報博物館に展示されています。

菊の紋章が入った看板。紋章の下には「国産急須製造所」と書かれている

言い伝えによれば、明治期には政府が買い上げ輸出もされていたという二本松萬古焼。戦中戦後の混乱期に一時製造が途絶えますが、昭和21(1946)年、伝統を受け継ごうとする人たちが集まり、再び製造が始まります。その動きの中心を担った一人が、井上さんのお父様の善治郎さんでした。

善治郎さんはもともと製粉業を営み、陶芸の技術はありませんでしたが、知人から窯を譲り受け、昭和35(1960)年に井上窯を創設。会津本郷焼や大堀相馬焼の職人を雇い入れて製造に励みます。その様子を見て育った井上さんも陶芸に魅せられ、高校時代には将来の作品作りの基礎にしたいと美術部や茶道部に参加。卒業後は栃木県益子町にある益子焼の窯元に入門しました。約2年の修行を経て帰郷した後は一貫して二本松萬古焼の伝統を守る活動を続けています。

原料などの背景も含めた魅力を知って欲しい

井上さんが持つ二本松萬古焼のこだわり。それは、土のこだわりです。

「旧二本松藩の領内の土だけを使うことを守り続けています。以前は鉱山があった旧安達町や二本松市内の岳下地区の土を使っていましたが、現在は約90%が郡山の土です。現在の郡山の大部分は江戸時代は二本松藩の領地でしたからね。かつて瓦の産地だった日和田町、金山があった熱海町高玉地区のほか、安積町周辺の土もブレンドして使っています」

木型を使った伝統的な二本松萬古焼に取り組む一方、陶芸家として創造性豊かな独自の作品も多数手がける井上さん。令和6(2024)年までに日展・改組新日展に計18度入選するなど、多くの受賞歴を誇ります。

井上喜夫さんの作品「悠久の流れ2024」(第11回日展入選)

「この仕事は、ただ物を作れば良いという仕事ではありません。自分自身を常に高めておかなければ、気持ちが物に反映しないんです。つまり、展覧会に出品し続けるということは、学びを続けるということです。一方、二本松萬古焼を知っている人は地元でも非常に少なくなりました。展覧会に出品することで、原料などの背景も含めた二本松萬古焼の魅力をより広く知ってもらいたい、という想いもあります」

現在は長女の舞さんも作品作りに加わり、井上さんとは違う新たな感性で二本松萬古焼を広めようとしています。

長女の舞さんの作品「花野泉」(2024年 福島県総合美術展準大賞受賞)

一度は途絶えた文化を今も繋ぎ続けている井上さんと舞さんですが、まだ挑戦したいことがあるそうです。二本松に焼き物文化が根付いた江戸時代、焼き物と一緒に二本松にもたらされたものの一つに、提灯祭りがあります。実は、提灯も型萬古と同様、木の型枠を使って作るもの。

「あの提灯の型枠を使って新しい焼き物が作れないかな」

50数年の陶芸人生を経てもなお新しい挑戦に目を輝かせる井上さん。二本松萬古焼の可能性は、これからまだまだ広がっていきそうです。

■二本松萬古焼・二本松焼 窯元 井上窯

場所:福島県二本松市二伊滝1-456

http://www.inouegama.com/

文/髙橋晃浩

130年ぶりに甦った「高倉人形浄瑠璃座」。その復活の足どり

江戸時代から明治時代にかけ、現在の郡山市日和田町高倉地区に、人形浄瑠璃を上演する一座が存在しました。人形浄瑠璃は江戸時代初期の淡路島や徳島を発祥とし、大阪を中心としたいわゆる「上方」から各地へ人気が広がった古典芸能の一つですが、東北にその文化が根付いた記録はほとんどありません。そのため、高倉の人形浄瑠璃は「東北唯一」とも「北限の一座」とも言われてきました。

そんな高倉人形浄瑠璃座が今、地域のつながりを守りたいと願う人たちの手により約130年ぶりに復活。地道な活動が続けられています。

地域の人々を人形で再びつなげたい

江戸時代に宿場町として多くの旅人が往来した高倉地区。そこに人形浄瑠璃の一座ができたのは、江戸時代中期のことです。数少ない地域の娯楽として人気を博し、会津や仙台、水戸などへ巡業に行くこともあったといいます。しかし、時代が明治へ移ると一座は徐々に衰退。明治26(1893)年にその歴史の幕を閉じました。

もちろん、当時の一座の姿を知る人は、今や誰もいません。しかし、一座が使っていた人形や道具の数々は、かつてそこに確かに芸能が根付いていたことの証として大切に保存されてきました。昭和30(1955)年にはそれらが福島県の重要有形文化財に指定され、日和田公民館で保管・展示されるようになりました。

日和田公民館に勤め、自らも日和田町に住んでいた井上まゆみさんは、2017年、自身が館長になったことを機にこの「高倉人形」に着目します。

「昔から日和田にいる人たちはみなさん、ここに人形があることを知っています。いつかは実際に人形が動くところを見てみたいと考える人も多く、ただここに飾っておくだけではもったいないと以前から思っていました。地域のコミュニティが崩れ、人と人との関わりが薄くなってしまったこの時代にこそ、人々を再びつなげる一助として高倉人形を使えないかと考えました」

現在高倉人形浄瑠璃座の事務局長を務める井上まゆみさん

札幌の人形浄瑠璃座に復活の協力を直談判

復活に際して大きな力となったのは、北海道札幌市で1995年に設立された「さっぽろ人形浄瑠璃あしり座」の存在です。代表の矢吹英孝さんは福島県出身。東日本大震災以降、ボランティアでたびたび福島を訪れ、公演やワークショップを通して復興を後押ししようと活動していました。それを知った井上さんは、福島を訪れた矢吹さん達に協力を直談判します。

「どうやったら協力してくれるだろう」と不安を感じながら想いを伝える井上さん。しかし矢吹さん達は、井上さんのその不安を一掃するように「あの高倉人形を復活させるのですか!」と喜び、井上さんの願いを快諾しました。実は、その日からさかのぼること数ヵ月前、あしり座のみなさんは、東北における人形浄瑠璃文化の貴重な遺産である高倉人形に興味を持ち、日和田公民館を訪ねていたのです。

そんな偶然が後押しとなり、2017年、日和田町内の有志が集まって、「復活! 高倉人形プロジェクト実行委員会」が発足。県の復興関連助成金などを活用して資金を調達し、札幌からあしり座のメンバーを、また東京からはあしり座の指導を手掛ける西川古柳さんを招き、定期的な稽古をスタートしました。

「あしり座」の指導の様子

コロナ禍にはリモートで稽古を継続

人形浄瑠璃で使われる「三人遣い」と呼ばれる人形は、首と右手を操る人(主遣い)、左手を操る人(左遣い)、両足を操る人(足遣い)の3人で一体の人形を操作します。3人が息を合わせて操作することで初めて人形に命が宿る人形浄瑠璃は、地域のつながりを活動の原点に据えていた井上さんにとって、まさに絶好の存在でした。

この取り組みを長くつないでいくためには、地域の子どもたちのプロジェクト参加が欠かせません。井上さんは、子どもたちの興味を引きつけるのに最も効果的なのは、人形のリアルな動きに触れさせることだと考えます。しかし、立ち上げたばかりのプロジェクトには、子どもたちが直接触れられる人形がまだありませんでした。もちろん、文化財に指定されている古い人形を持ち出すわけにもいきません。

そこで井上さんは、あしり座と小中学校に掛け合い、あしり座の学校出張公演を企画します。いきいきとした人形の動きは多くの子ども達の興味を引き、およそ20人がプロジェクトに参加することになりました。彼らは地元で、また時には札幌まで足を運んで、さらにコロナ禍にはリモートで、日々稽古に励みました。

「私の信条は、できないことを言い訳にしないこと。お金、コロナ、運営の手間など、いろいろな壁がありましたが、言い出しっぺの私が弱音を吐くわけにはいかないですし、あしり座のみなさんや先生も全力で取り組んでくださるので、私たちも全力で受け止めなければいけないと思って続けてきました」

そう語る井上さんら実行委員のみなさんの地道な活動は、やがて福島県内はもちろん、あしり座の拠点である北海道のメディアでも取り上げられるようになり、注目を集める存在となっていきます。2023年には団体の名称を「復活! 高倉人形プロジェクト実行委員会」から「高倉人形浄瑠璃座」へと変更。伝統を真に受け継ぐ一座として自他共に認める存在となりました。

アットホームであるからこそ続けてこられた

高倉人形浄瑠璃座は毎年3月、1年間の稽古の成果を披露する場として、郡山市内のホールで発表会を開催しています。現在のメンバーは、大人約30名、子ども約10名。それぞれに役割を果たし、市民向けの親しみやすい要素も盛り込みながら、人形浄瑠璃の魅力を私たちに伝えてくれています。

「大人も子どもも同じ目標を持ち、真剣に稽古をしてきました。でも、ただ稽古を重ねただけでは続けてこられなかったかもしれません。私たち大人は本当の孫のように子どもたちに世話を焼くことが楽しいですし、子どもたちにとっては、家とも学校とも部活とも違う居場所として居心地が良いのかもしれません。そんなアットホームな雰囲気だったからこそ、ここまで活動できたのかもしれないですね」

人形浄瑠璃や伝統芸能と聞くと敷居が高いイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、高倉人形浄瑠璃座には、地域発祥の一座ならではの温かさや親しみやすさがあります。一座のみなさんは今日も、ともに声をかけ、笑い合いながら、次の発表会へ向けて稽古を重ねています。

■高倉人形浄瑠璃座

場所:福島県郡山市日和田町字小堰23-4(日和田公民館)

文/髙橋晃浩

福島県指定伝統工芸品「海老根伝統手漉和紙」の工房で和紙作りのイロハを知る

ユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、世界に類を見ない特色ある技術で受け継がれてきた和紙の文化。かつては全国各地に和紙作りの文化が根付いていましたが、後継者不足やデジタル社会への移行などの影響もあり、その文化が途絶えてしまったケースも少なくありません。

そんななか、一度は途絶えた地域の和紙作り文化を復活させ次代へ受け継ごうとする活動が、郡山市中田町で続いています。

江戸時代に始まり、最盛期には80戸が和紙を生産

市内中心部から約10km南東に位置する郡山市中田町海老根。阿武隈高地の山あいに集落が点在する、のどかで緑豊かな地域です。

その集落の一つ、北向地区では、江戸時代から和紙作りが盛んにおこなわれてきました。その歴史は350年をゆうに超えます。決して豊かではなかった農村の暮らしを支える農家の副業として、最盛期には約80戸もの家が冬場の農閑期の副業として和紙作りをしていたそうです。

しかし、品質の高い和紙を作るためには多くの手間がかかります。また、冬場に冷たい水を使っておこなう作業は体への負担も大きく、そこに後継者不足や時代の流れも重なって、一軒また一軒と和紙作りを断念。1988年、ついに最後の一軒が工房を閉じ、その歴史は途絶えました。

しかし、それから10年後の1998年、地元の貴重な伝統文化を後世に残したいと、かつて和紙の生産や販売に関わっていた人たちが集まり、「海老根伝統手漉和紙保存会」が結成されます。北向地区に工房を構え和紙作りを再開すると同時に、その伝統を後世へつなぐさまざまな活動をスタートさせました。その取り組みが評価され、2003年には福島県の伝統的工芸品に指定されています。

農作業がない時期が和紙作りに最も適した時期

和紙の原料となるのは3つ。クワ科の木である「楮(こうぞ)」の皮と、アオイ科の植物「トロロアオイ」の根、そして、冷たい水です。楮は、中田町内に自生しているもののほか、近年は保存会で植樹もおこない、原料の確保に努めています。トロロアオイは工房近くの畑で栽培されています。

町内の山から切り出された楮(こうぞ)の枝

切り出された楮の枝は、まず工房脇の大きな窯で煮出し、皮が剝がされます。剝がれた皮のうち黒い表皮は取り除き、薄いクリーム色をした内側の皮のみを材料として使います。強い繊維質をもつこの皮を小槌などで叩き、繊維質を絡ませることで、和紙ならではの強度が生まれます。

一方、トロロアオイの根は、小槌などで軽く叩き潰したうえで、冷たい水につけておきます。しばらくすると根から出た液体と水が作用し、粘液が生まれます。この粘液は「ネリ」と呼ばれ、楮の皮の繊維質をつなぎ固める役割を担います。「すき舟」と呼ばれる道具に冷たい水を張り、出来上がった楮の皮とネリを入れてかき混ぜれば、あとは紙すきの作業に移ります。

トロロアオイの根

ただし、楮とネリを入れる水は冷たくなければいけません。温かい水ではネリが絡まないからです。これが、和紙作りが農閑期の副業であった理由の一つ。田んぼの作業がない11月~3月頃が和紙作りに最も適した時期なのです。

自然のままの色合いが魅力の「生紙(きがみ)」

紙すきは、「簀桁(すけた)」と呼ばれる専用の道具を使って作業します。和紙の品質はこの簀桁の使い方で決まるといっても過言ではありません。すき舟の中の材料を簀桁で適量すくい上げ、前後に揺らしながら均等に伸ばします。

簀桁(すけた)

紙すきが終わると、次は乾燥の工程です。昔は天日干しで乾燥させたそうですが、現在は工房脇にあるボイラーで熱した鉄板に和紙を貼り付けて乾燥させています。乾燥の過程で紙にしわが寄らないよう、貼り付けた紙を椿の葉でなめして仕上げていきます。

さまざまな工程を経て仕上げられた海老根の和紙。その特徴は、時間の経過とともに風合いが変わっていくこと。現在一般に販売されている和紙は、製造の工程で漂白剤などの添加物を混ぜることで白く美しい紙に仕上げています。一方、海老根の和紙作りでは添加物を一切使わないため、楮の皮と同じような薄いクリーム色をしています。その色が時間と共に白く変化していくことから、保存会の人たちは自分たちの紙を「生紙(きがみ)」と呼び、海老根の和紙の大きな特徴として受け継いでいます。

自らすいた紙が小学校の卒業証書に

保存会が立ち上がって四半世紀。いま保存会では、その活動を次の世代へとつなげるため、多くの市民に和紙や紙すきの魅力を広める活動に取り組んでいます。毎年9月には、工房周辺を和紙灯籠で彩る「海老根長月宵あかり 秋蛍」を開催。20年以上続く、郡山の秋を代表するイベントの一つとして定着しています。

海老根長月宵あかり 秋蛍

また、中田町に育つ小学生たちは毎年、校外活動で紙すきを体験します。自分たちがすいた和紙を学校の図工の時間に使っているほか、卒業式では自ら漉いた和紙でできた卒業証書を受け取ります。そうした経験のなかから、和紙作りという地元が誇る文化に興味を持つ子どもが一人でも多く現れてほしい。それが保存会のみなさんの願いです。

2022年には工房が新しくなり、見学や体験で訪れる人たちが海老根の和紙の魅力により触れやすい環境となりました。中田町の、そして郡山市の貴重な文化遺産である海老根伝統手漉和紙を後世へとつなぐ取り組みは、これからも続きます。

■海老根伝統手漉和紙保存会

場所:福島県郡山市中田町海老根北向130-1(工房)

文/髙橋晃浩

約400年の歴史を誇る「南須釜念仏踊り」。子ども達の誇りのために続けたい

色鮮やかな着物をまとい、花笠を乗せた可憐な姿で念仏踊りを披露する子どもたち。福島県玉川村南須釜地区に伝わる「南須釜念仏踊り(みなみすがまねんぶつおどり)」は、江戸時代の寛永年間(1624年-1644年)から約400年続く歴史ある踊りです。毎年4月3日と8月14日に開催され、県の重要無形文化財と国の選択無形民俗文化財に指定されています。南須釜念仏踊り保存会の小原安春会長に、その歴史や伝承の取り組みを聞きました。

静かな集落が華やぐ年に2回の念仏踊り

阿武隈高地の緑豊かな山並みに囲まれた玉川村南須釜地区。普段は静かな山里ですが、年に2回、色彩にあふれたひときわ華やかな雰囲気に変わります。4月3日は、集落にある東福寺薬師堂の例大祭として東福寺の境内で踊りを奉納。8月14日は、東福寺の境内で踊った後、新盆の家を一軒ずつ巡り、供養の踊りを捧げます。4月は着物姿で、8月は浴衣姿で踊ります。

地区の集会所を訪ねると、念仏踊りの衣装に身を包んだ子どもたちがすでに準備を整えていました。その数24人。過疎化による担い手不足の影響を受け多くの地域で祭が姿を消すなか、ここにはたくさんの子どもたちが集まっています。

「でも、コロナの前までは5~6人しかいなかったんですよ。」

小原会長はそう振り返りながら、踊り手が増えたきっかけを教えてくれました。

「時代が変わって、南須釜にいる子どもだけではやっていけなくなってきました。南須釜の祭ではありますけど、次の時代に残すためには、もっと多くの子どもに参加してもらわなくてはなりません。そこで、今は玉川村全体の子どもに声をかけ、参加してもらうようにしています。」

参加するのは、幼稚園の年中から小学6年生まで。6年生は、中学校に上がる年の4月の踊りを最後に踊り手を卒業します。かつては男子も踊っていたそうですが、現在は女子のみが踊っています。

「幼稚園のお子さん達は、まだまだ踊るという感じではないですけどね。大人に習うことも大事ですけど、実際にお姉ちゃんたちが踊っている様子を間近で見て覚えていくことも大事だろうということで、早いうちから仲間に入ってもらっているんです。」

大正~昭和期の断絶を経て昭和27年に復活

400年の歴史を誇る南須釜念仏踊り。その発祥を小原会長はこう語ります。

「子どもたちが寺小屋でいろいろな学問を教わっていた江戸時代、この集落も、東福寺に子どもが集まって、お坊さんからお経やら何やらを教わっていました。でも子どもがお経を覚えるのは難しい。そこで、少しでも覚えやすいようにと、お経に節をつけて歌にして、踊りと一緒に子どもたちに教えた。それが始まりだといわれています。」

大正5年からの35年ほど、念仏踊りの伝統は一度途絶えました。第二次世界大戦など、いくつかの戦争の影響がそこにはあったといいます。戦争が終わり、南須釜にも再び平和な世の中がやってくると、あの華やかな念仏踊りを復活させようと、地域の人々が動き出しました。

「大野ケサさんという明治生まれのおばあちゃんが、子どもの頃にやっていた踊りを覚えていたんです。それを集落の人に教えて、昭和27年に再興されました。それからは、コロナ禍で中止した年もありましたが、70年以上続いています。」

現在は、12名いる役員が中心となり、次の世代への伝承に取り組んでいます。

指導者や衣装の確保にも奔走

練習は、月に1回、第3土曜日に定期的におこなっています。4月と8月の念仏踊りが近づくと、2週に1回程度に練習のペースを上げて当日に備えるそうです。

「指導に入ってくれているのは、かつて踊り子だった地域の人たちです。子どもが大きくなって手がかからなくなったような人に声をかけて手伝ってもらっています。結婚などで集落を出て行ってしまう人も多いので、子どもたちだけでなくて指導者を確保するのも一苦労。それもまた、玉川村全体に参加対象を広げた理由の一つです。」

今後の活動について、小原会長はこう語ります。

「これまでも、要請があれば東北の各地へ行ったり東京へ行ったりして踊りを披露してきました。これからも、披露する機会をいただいたときにはできる限り参加して、たくさんの人に知っていただきたいと思っています。また、そうすることで、素晴らしい伝統が地元にあるんだということを子どもたちが感じ、誇りに思えるようにしていきたいと思います」

最近では、踊り手の人数が増えた分、衣装の数を確保することが新たな課題になっているとか。現在の衣装や花笠は助成金などを活用して確保しましたが、伝統を繋いでいくためには、地域とのより深い関わりが欠かせません。その関わりを模索しながら、念仏踊りの伝承はこれからも続いていきます。

■南須釜念仏踊り

場所:東福寺(福島県石川郡玉川村南須釡久保宿70)

開催:毎年4月3日、8月14日

問い合わせ:南須釜念仏踊り保存会(代表:小原安春会長)

Tel.080-1821-9668

HP(玉川村観光物産協会):http://tamakawa-kanko.jp/watch/01.html

文/髙橋晃浩

index.phpを表示しています