使うのは二本松藩の土だけ。二本松萬古焼の伝統をつなぐ「井上窯」のこだわり

2025年3月19日

江戸時代に10万石の城下町として栄えた二本松。市内には今も、城下町の名残を感じさせる文化や伝統が数多く残っています。その一つ、二本松萬古焼(にほんまつ ばんこやき)は、約170年前から続く地域の貴重な陶芸文化です。

二本松萬古焼を受け継ぎ守る唯一の窯元「井上窯」を訪ね、その歴史や現在の活動について話を聞きました。

武士の手仕事として広まった「木型萬古」

井上窯で55年以上作品を作り続ける井上善夫さん。二本松に焼き物文化が根付いたきっかけをこう言います。

「寛永20(1643)年に二本松藩のお殿様になった丹羽光重公が、お城(霞ヶ城)の築城のために瓦職人を連れてきました。しかし、当時はお城以外の建物に瓦が使われることはありませんでしたから、お城が完成してしまうと瓦職人は職を失ってしまいます。そこで、瓦製造の技術を使って甕(かめ)や鉢を作り始めた。これが二本松焼として定着しました」

井上善夫さん

時代は流れ、江戸安政年間(1854年~1860年)。二本松焼の新たな流れとして絵付け(下絵、上絵、盛絵)が始まり、お茶をたしなんでいた武士達の間に陶芸の技術が広がり始めます。しかし、職人とは違い武士には陶芸の基礎がありません。そこで、何人かの武士が藩命を受けて桑名へと視察に出かけます。その彼らが持ち帰り発展したのが「二本松萬古焼」です。やがて従来の二本松焼は姿を消し、二本松萬古焼だけが残りました。井上窯では昭和54(1979)年に二本松焼を復活させ、食器類を中心に製造しています。

萬古焼の大きな特徴の一つが、「木型萬古(きがたばんこ)」(手ひねり型くずし製法)です。立体パズルのように組み合わされた型に薄く伸ばした粘土を張り付けて成型するもので、一定の品質の焼き物を数多く作ることができます。主に急須の製造に用いられ、高い技術を持たない武士が焼き物に従事するうえで大きな味方となりました。

井上さんのもとに残る最も古い木型には、「明治八年」の文字が残っています。歴史的価値の高い木型ですが、井上さんは今も時折、この木型を使って急須を作っています。

「明治八年」の文字が残る木型。一部破損していたものを補修して使っている

明治初期の日本を代表する工芸品として評価

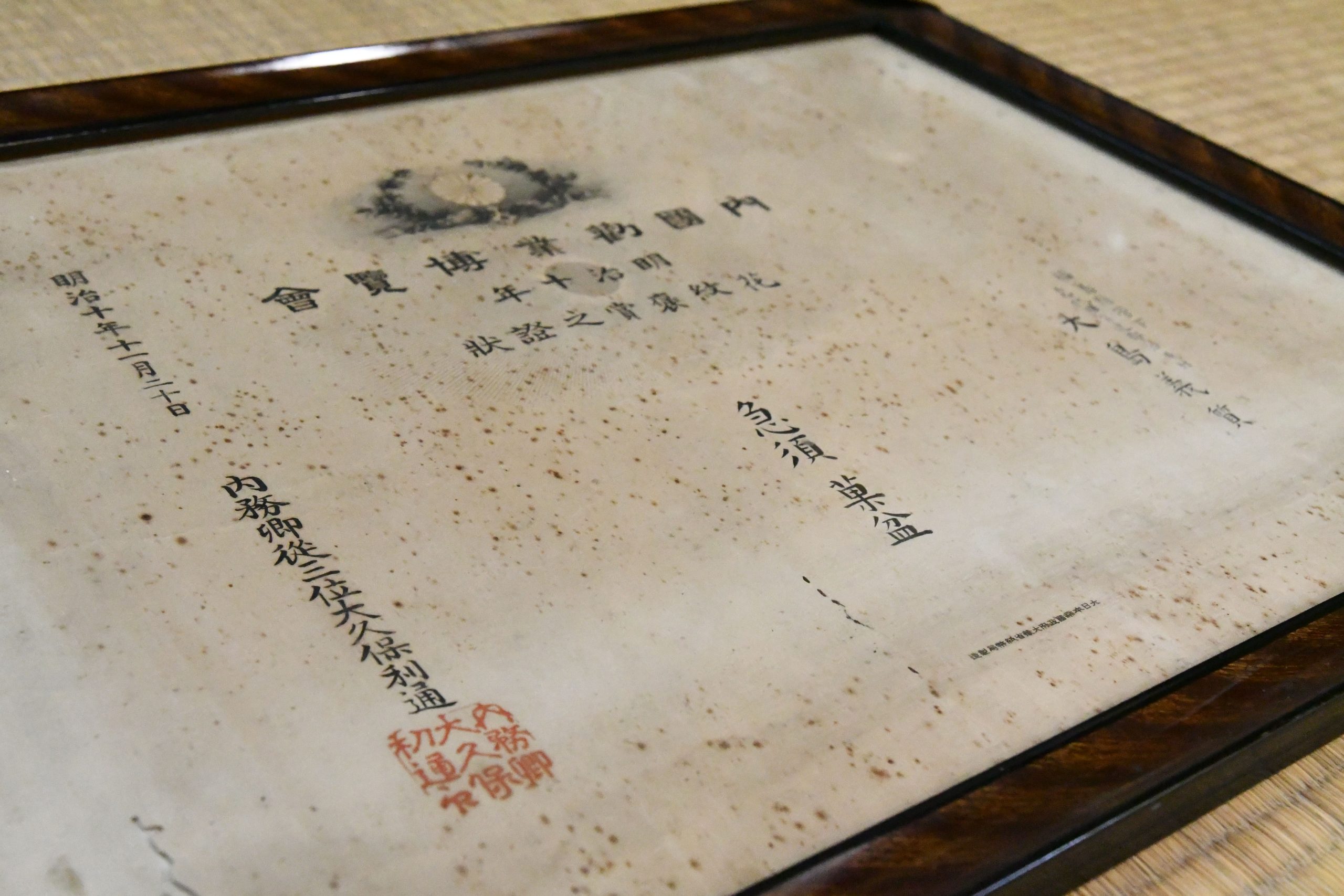

二本松萬古焼は明治維新前後の約50年間に隆盛を誇りました。その一つの証として、明治10(1877)年開催の内国勧業博覧会に当時の窯元が出品されたことを証明する証書が、今も井上窯に残っています。

内国勧業博覧会は、国内産業の振興と技術革新の促進、さらに国内外に日本の産業力や文化をアピールする目的で明治政府が開催した博覧会です。日本が世界に向けて国力を高めようとするなか、二本松萬古焼がいかに高く評価されていたかがわかります。

内国勧業博覧会 花紋褒章之證状。当時の内務大臣、大久保利通の署名と捺印が記されている

また、この出品を受けて作られた看板も残っています。この証書と看板は、令和7(2025)年3月15日に郡山市麓山にオープンした郡山市歴史情報博物館に展示されています。

菊の紋章が入った看板。紋章の下には「国産急須製造所」と書かれている

言い伝えによれば、明治期には政府が買い上げ輸出もされていたという二本松萬古焼。戦中戦後の混乱期に一時製造が途絶えますが、昭和21(1946)年、伝統を受け継ごうとする人たちが集まり、再び製造が始まります。その動きの中心を担った一人が、井上さんのお父様の善治郎さんでした。

善治郎さんはもともと製粉業を営み、陶芸の技術はありませんでしたが、知人から窯を譲り受け、昭和35(1960)年に井上窯を創設。会津本郷焼や大堀相馬焼の職人を雇い入れて製造に励みます。その様子を見て育った井上さんも陶芸に魅せられ、高校時代には将来の作品作りの基礎にしたいと美術部や茶道部に参加。卒業後は栃木県益子町にある益子焼の窯元に入門しました。約2年の修行を経て帰郷した後は一貫して二本松萬古焼の伝統を守る活動を続けています。

原料などの背景も含めた魅力を知って欲しい

井上さんが持つ二本松萬古焼のこだわり。それは、土のこだわりです。

「旧二本松藩の領内の土だけを使うことを守り続けています。以前は鉱山があった旧安達町や二本松市内の岳下地区の土を使っていましたが、現在は約90%が郡山の土です。現在の郡山の大部分は江戸時代は二本松藩の領地でしたからね。かつて瓦の産地だった日和田町、金山があった熱海町高玉地区のほか、安積町周辺の土もブレンドして使っています」

木型を使った伝統的な二本松萬古焼に取り組む一方、陶芸家として創造性豊かな独自の作品も多数手がける井上さん。令和6(2024)年までに日展・改組新日展に計18度入選するなど、多くの受賞歴を誇ります。

井上喜夫さんの作品「悠久の流れ2024」(第11回日展入選)

「この仕事は、ただ物を作れば良いという仕事ではありません。自分自身を常に高めておかなければ、気持ちが物に反映しないんです。つまり、展覧会に出品し続けるということは、学びを続けるということです。一方、二本松萬古焼を知っている人は地元でも非常に少なくなりました。展覧会に出品することで、原料などの背景も含めた二本松萬古焼の魅力をより広く知ってもらいたい、という想いもあります」

現在は長女の舞さんも作品作りに加わり、井上さんとは違う新たな感性で二本松萬古焼を広めようとしています。

長女の舞さんの作品「花野泉」(2024年 福島県総合美術展準大賞受賞)

一度は途絶えた文化を今も繋ぎ続けている井上さんと舞さんですが、まだ挑戦したいことがあるそうです。二本松に焼き物文化が根付いた江戸時代、焼き物と一緒に二本松にもたらされたものの一つに、提灯祭りがあります。実は、提灯も型萬古と同様、木の型枠を使って作るもの。

「あの提灯の型枠を使って新しい焼き物が作れないかな」

50数年の陶芸人生を経てもなお新しい挑戦に目を輝かせる井上さん。二本松萬古焼の可能性は、これからまだまだ広がっていきそうです。

■二本松萬古焼・二本松焼 窯元 井上窯

場所:福島県二本松市二伊滝1-456

http://www.inouegama.com/

文/髙橋晃浩