全国から注文が届く「須賀川絵のぼり」。最後の工房が生き残る理由

2025年3月21日

男子の誕生を高らかに祝い健やかな成長を願う端午の節句の縁起物、絵のぼり。江戸時代に各地に広まり、昭和の中頃までは福島県内でも、5月が近づくと民家の庭先でよく見られました。

福島県須賀川市はかつて絵のぼりづくりが盛んで、「須賀川絵のぼり」として人気を誇りました。しかし、今もその仕事を続けるのは、吉野屋6代目の大野青峯(せいほう)さんただ一人。時代の流れとともに姿を消しつつある絵のぼりの文化を、柔軟な発想で後世につなげようとしています。

6代190年描かれ続ける魔除けの神「鍾馗様」

「須賀川絵のぼり」が生まれたのは今から250年ほど前の江戸時代中期のこと。須賀川出身の洋風画家、亜欧堂田善(あおうどう でんぜん、以下「田善」)がその歴史に深く関わっています。

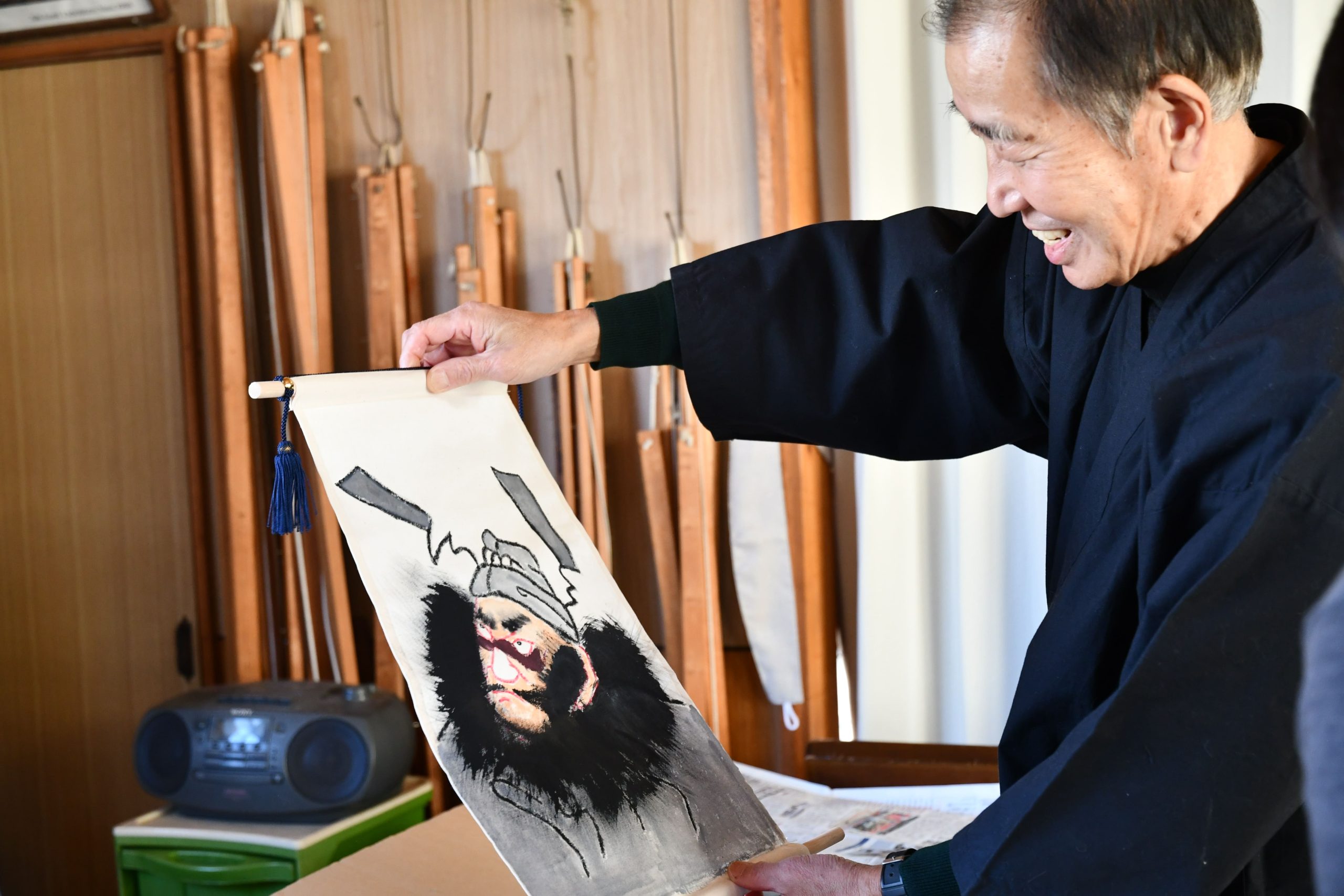

絵のぼりに描かれる題材は地域によって異なりますが、一般的には、鯉や金太郎、武者などが多く描かれてきました。一方、須賀川絵のぼりでは圧倒的に、中国で魔除けの神様とされる鍾馗(しょうき)様の絵が多く描かれます。「一般的な鍾馗様は、鬼を握り潰しているなど怖いイメージがありますが、田善の鍾馗様は怖いというより威厳がある感じ」と大野さんは言います。

田善は時の白河藩主・松平定信公に絵師として仕えていましたが、晩年は故郷の須賀川に戻り、庄屋など裕福な家庭に向けて鍾馗様の絵のぼりを描きました。男子の誕生は、家の繁栄を象徴するめでたい出来事。子どもが災難に見舞われることがないよう、庭先に鍾馗様の絵のぼりを掲げ、無事の成長を願ったのです。それが須賀川絵のぼりのルーツになったといわれています。

「当時の須賀川は商人のまちで、江戸と会津の、またいわきと会津の中継地点として栄えました。白河藩の指示のもと商人衆がお金を集めて震災や飢饉に備えるなど、自治のまちとしても発展していました。さらに、『おくのほそ道』で松尾芭蕉が1週間も滞在したことからわかるように、俳句の文化もありました。絵のぼりが根付く文化的な素地があったということだと思います」

父は自分の代で絵のぼりをやめるつもりだった

吉野屋は天保7(1836)年の創業。初代の大野松岳(善吉)は、田善の弟子から絵を学びました。以来、約190年にわたってその伝統をつないでいます。現役の絵のぼり職人はいまや全国的に見ても非常に少なく、大野さんのもとには、県内や周辺各県はもちろん、関西や九州からも制作の依頼が入るそうです。

吉野屋がここまで伝統をつなぐことができた大きな理由。それは、大野さんの父、5代目青峰(せいほう)の、伝統にとらわれない発想にありました。

6代目となる大野さんが絵のぼりの世界に入ったのは、大学を卒業してすぐ。1977年のことです。

「東京に出て大学に通っていたのですが、あるとき父親が東京に来て、“お前もやらないか”と言われて。私は4人きょうだいの一番下なので、最後の砦だったんです。正直、絵を描くことは嫌いじゃありませんでしたから、絵のぼりの絵師の血を知らず知らずのうちに受け継いでいたのかもしれません」

ただ、「父はもともと、自分の代で絵のぼりをやめようと思っていたらしいんです」と大野さんは続けます。絵のぼりは戦後に大きく需要を伸ばしましたが、その後、端午の節句に庭先を彩る縁起物は絵のぼりから鯉のぼりに変化。ライフスタイルや価値観の変化、核家族化などの影響も受け、絵のぼりは衰退の一途をたどっていたのです。

伝統工芸も時代のニーズを捉えなければ

そんなさなか、5代目青峰のもとに福島県庁から連絡が入ります。福島に空港を誘致するためのPRとして、大阪で絵のぼりの絵付けを実演して欲しいという相談でした。5代目青峰は、実演で少しでも絵のぼりの魅力が伝わるよう、5~6mある本来の絵のぼりではなく、小さいサイズの絵のぼりを新たに考案し実演。好評を得たことから、絵のぼりに新たな可能性を見出し、息子である大野さんを後継にしようと考えたのでした。

若干23歳で絵のぼりの道へ入った大野さんですが、5代目青峰から絵を詳しく教わることはなかったと振り返ります。

「昔の職人ですから、手取り足取りということはまるでなかったですね。私が始めた頃には父も歳を取り、性格が少し丸くなってきてはいましたけど、怒ると怖い人だったので、こちらから詳しく聞くこともありませんでした。鍾馗様も、父が書くものは眼が鋭くて怖くてね。戦争経験者ですから、そういう時代背景が絵に出ていたのかもしれません」

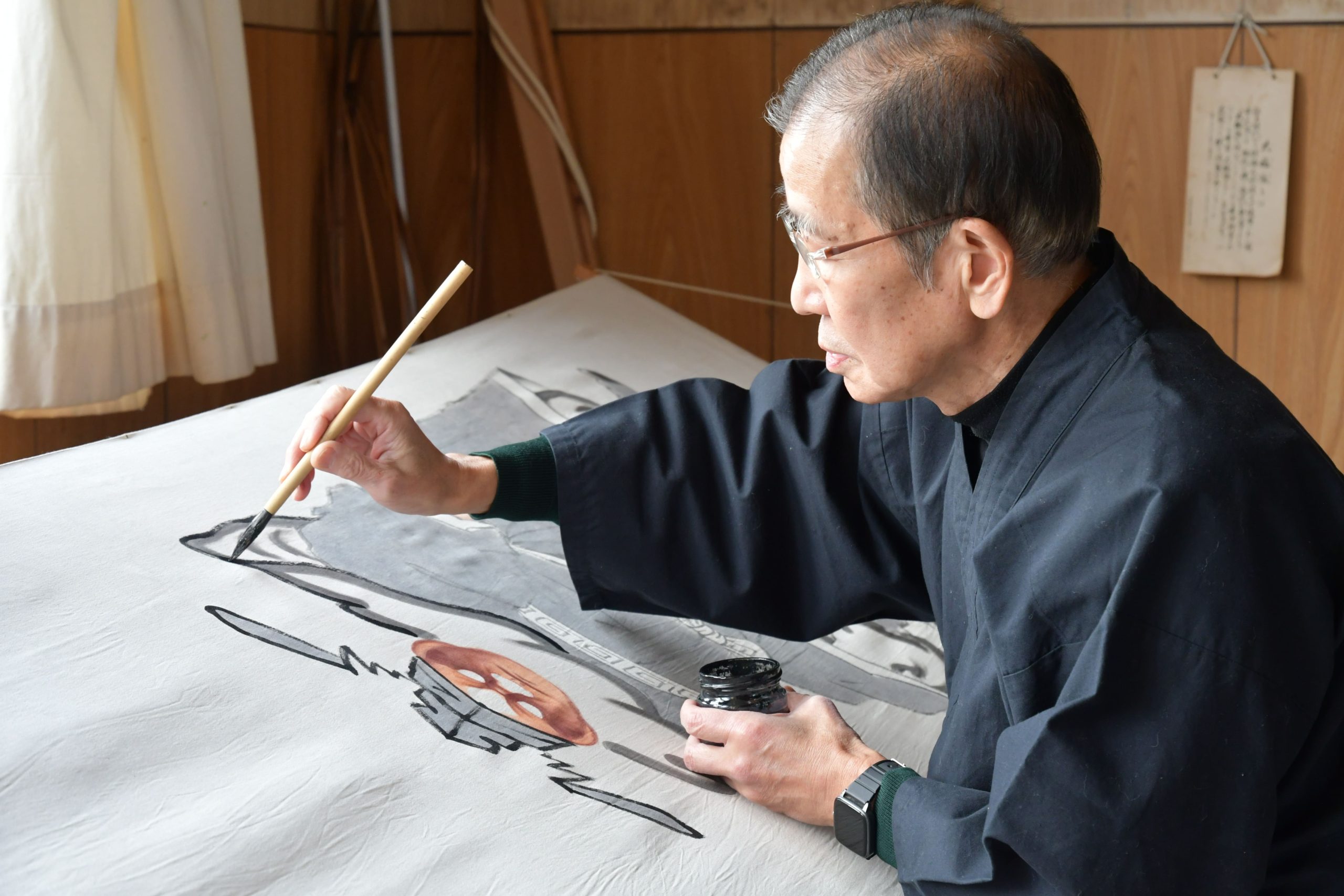

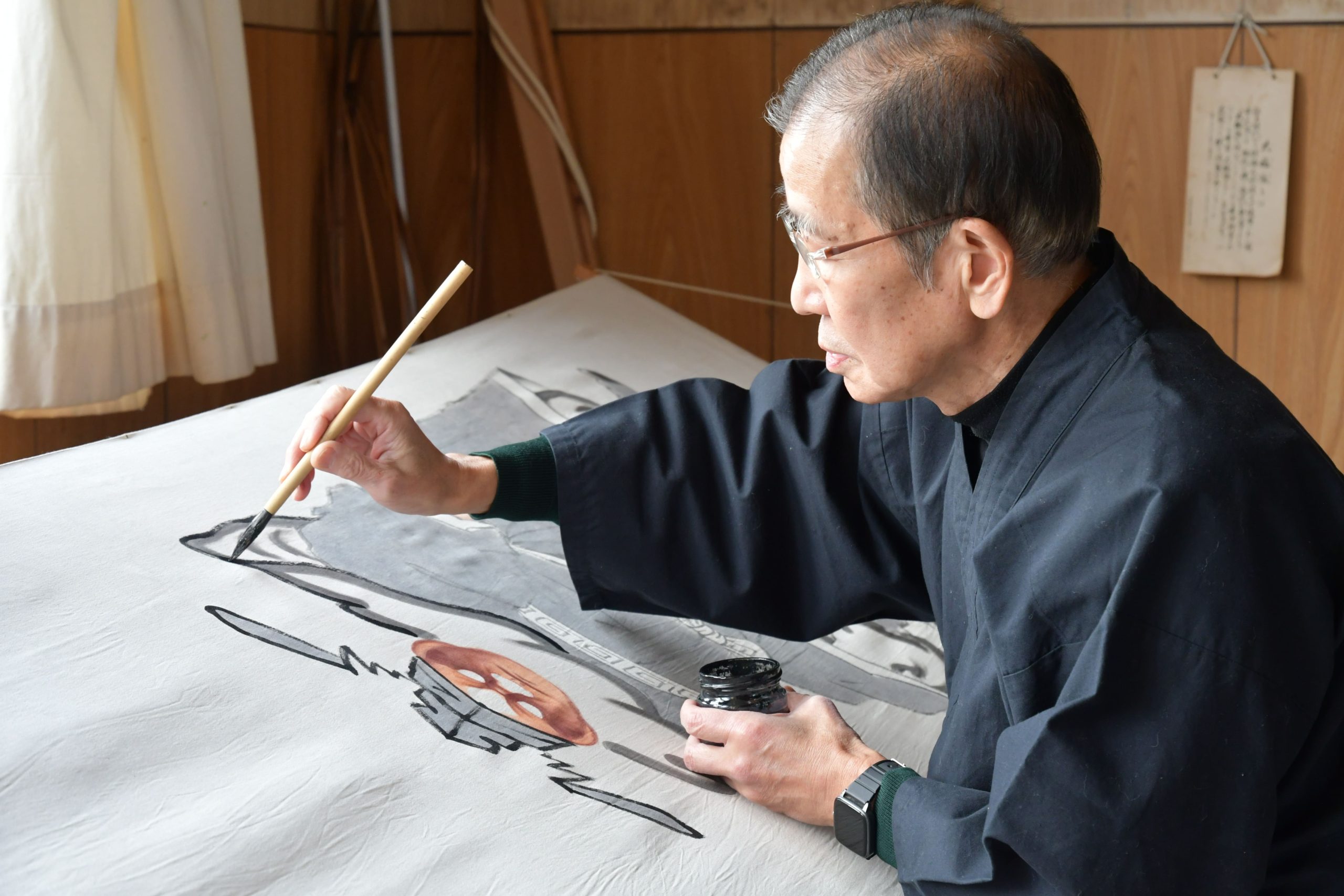

工房で大野さんが担当する作業は、下絵と下染めばかり。仕上げはすべて5代目が担っていました。病気のために5代目が退き、大野さんが仕上げまで書くようになったのは、平成12(2000)年頃のこと。仕事を始めてすでに20年以上が経っていました。

大野さんは、5代目青峰が作った小さな絵のぼりをベースにさらに多角的に商品化を進める一方、鍾馗様の型紙を使って簡単に絵付けが体験できるワークショップを開催するなど、絵のぼり文化をより多くの人に知ってもらうための取り組みを推進。東日本大震災以降は、地元出身の「特撮の神様」円谷英二監督にちなみ、円谷プロダクションの協力のもと、ウルトラマンやウルトラの父の型紙を使った絵付けのワークショップも行っています。

ワークショップで小学生が書いた鍾馗様に笑みを見せる大野さん

「昔ながらの絵のぼりだけをやっていたら、きっと今頃やめていたんじゃないかと思います。いくら伝統工芸が魅力的だといっても、時代のニーズに合った仕事をしていかなければ生き残れませんからね」

と大野さん。伝統と革新を掛け合わせながら、今日も工房で筆を走らせています。

■須賀川絵のぼり 吉野屋

場所:福島県須賀川市並木町58

https://enobori.com/

文/髙橋晃浩 写真/片倉菜々